空間デザインの仕事をしていらした小山春子さん。今回は刺繍という技法での表現を試みました。ご主人が真言宗の僧侶でいらっしゃるという環境の中で培われた創造のエネルギーはたいへん興味深いものがありました。

一見した作品画面からは、優しくポップな現代的な感覚が伝わりますが、よくよく拝見しますと、小山さんの日常の生活の中から生まれたオリジナリティ溢れる世界観が迫ります。

死生観のようなものも含まれた宗教感覚とクリエイティブな感受性・・・。

得難い環境から掬い取られ、小山さんのセンサーから生まれた作品は、最初の個展にも関わらず、多くの方々に共感をもって受け止められました。

小山さんの糸での表現、次回を楽しみにしている方が大勢おられます!

小山さんのご挨拶の文章を下記にご紹介させて頂きますので、ぜひご覧ください。

↓

この度は初めての作品展にもかかわらず、たくさんの方々にご来場頂き、誠にありがとうございました。

お寺での生活で生まれたイメージや好みのモチーフなどを、好き勝手にミックスして刺繍作品を制作してきましたが、ご覧くださった方々に少しでも楽しんでいただけましたら幸いです。

また、『刺繍』というには少しイメージの違う作品も多かったかもしれません。ベースの布、糸、ビーズ、スパングル、チュールなど、それぞれの質感を共鳴させていく過程がとても興味深く、色々と使ってみました。

今後も「一粒」「一本」「ひと針」の素材感を大切にして、進めていきたいと思っています。

柔らかく、繊細で、可愛くもたくましい・・・そんな表現を目指して。

どうぞ今後ともよろしくお願い致します。

(小山春子)

毎年その人気には驚かされますが、沢野弓子さんの個展は、今年も悪天候にも負けずに大人気を博しました。

2017年の個展テーマは「シェヘラザード」、王妃シェヘラザードが夜な夜な王に魅惑的な話を語るという、アラビアンナイトの魅力的な物語をテーマに、エキゾチックなアラベスクな世界を大人っぽく表現されました。

ご本人が自ら様々な国々に実際に出かけて入手した布やレース、ビーズなどでコラージュされた装飾的な作品は、100年200年も前の時代のものもあって、時空間を超えた趣があります。

作品のタイトルも、サマルカンド、東西交路、夜会、宮殿の庭、キルギスへの道、等々とオリエンタルな雰囲気に満ちた心踊るものでした。

現在沢野さんはインドをご旅行中です。

次回は、どんなテーマが展開されるのでしょうか?

AAAAA

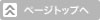

河井いづみ 個展「空気」では、鉛筆画とリトグラフが展示されました。

いずれの作品もモノクロームが主体で、マットなテクスチュアが視覚的に訴えかける河井さん独特な黒色が魅力的でした。

また、幾何学的なモチーフの数々は多様な時空間を想起させられ、作品に向かう人々の想像力を刺激するかに思えます。

今回は「空気」という興味深いタイトルでの展覧会でしたが、その辺のところを、河井さんご本人が素敵に説明下さいましたのでご紹介させて頂きます。

↓

私が中学生のときに、デッサンを見てもらった先生に

「ここの空間の空気を描けるといいね。」と言われたことが、妙にピンと来て。

「空気を描け」は絵を描く際に一般的によく使われる言葉なのですが、

子供の私は「見えないものを描いて伝える」のが絵なんだ!とすごく納得したのです。

描いた空気を伝えられたかは分かりませんが、

多くの方に見ていただき、感謝で夢のような一週間でした。

ありがとうございました。

(河井いづみ)

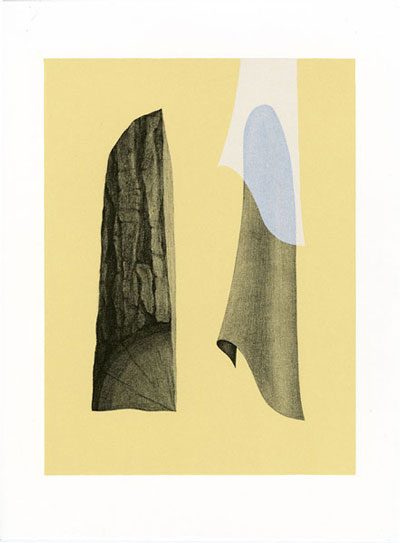

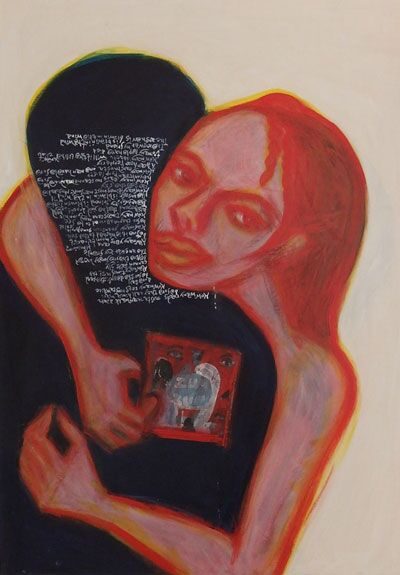

木村かほる個展 2017が終了しました。今回は、ずっと続けているペインティングの他に急遽出版することになった本のスケッチなども展示しました。

木村かほるはわたしの妹ですが、今回は妹自身に作品などについて書いてもらいました。

↓

児童書やイラストレーションの世界から離れ、糸が切れた様に何も考えないで描いてきてしばらくたちました。

自分としては、見て下さる方々と少しでも感覚を共有できたら・・・、という思いで描いておりましたが、ふと振り返ると、あまりにも独りよがりではなかったか?という疑問が湧き上がり愕然としてしまいました。

今回は、何かを掴まなければ・・・という手探りの過程の個展になりました。

この様な状態で見て頂くのは本当に申し訳ないけれど、発表する事は恥をかくのを覚悟しなければならない等、個展をする度にいろいろ感じます。

個展と同時に不思議な本、「ジャック日記」ができました。90才をこえた頃からどんどんキャラクター化していった母を描き残したくなりました。

落がきをスペースユイスタッフの高橋知江さんに見せたところ、大変気に入って頂き、おかげであれよあれよという間にイタズラがきが本になってしまうというスリリングな経験をしました。

私の落がきを姉や高橋さんが妙に気に入ってくれることがあって、伝言メモに描いた絵がそのまま実際の本の中にも所々に登場していて、気がつくと表紙の絵もメモの中の一枚でした!

高橋さん、絵や文章以外に編集の才能も大変なものでした!(木村かほる)

自由な明朗な感性が持ち味のあべよしこさんの、色と形のコラージュが素敵に楽しい作品展でした。

誰にも真似できない、あべよしこさんの超感覚的な色彩と気配は、センス良く身近な物や景色を通して表現されているようです。

そんな現代感覚いっぱいのあべさんの作品には、ノスタルジックな想いを想起させるものも隠されて、優しさのパワーが画面から伝わります。

また、今回のあべよしこさんの展示を以て、YUI GARDENでの展示全体が終了となります。天井高のあるYUI GARDENの空間で映えるあべさんの大きな作品が見応えです。

これまでに、都心からはちょっと離れて、決して行きやすいとは言えないギャラリーに足をお運びいただいた皆様、本当にありがとうございました。

森の中のギャラリーのような、不思議なワクワク感のある環境の中、建築家の男性陣がお店番をして下さって、独特の面白い雰囲気だったのではないかと思っております。

建築の仕事とは異なる作品搬出入作業や接客など、初めての仕事でたいへんな事も多々あった事と思いますが、建築のお仕事と同じ様に、ギャラリーでの展示の作品も大切に扱って下さいました。

およそ3年半に渡る期間、自然の中、緑の樹々に囲まれた美しいギャラリーでの展示ができました事をオーナーの横河健さんをはじめ、YUI GARDENのスタッフの方々に深謝申し上げます。

ありがとうございました!!

AAAAA

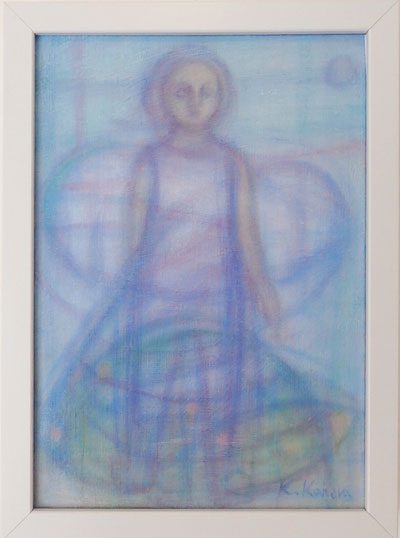

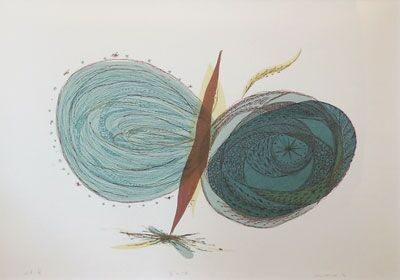

獲得したあらゆる技法を駆使し、卯月俊光さんは驚かされる程に完成された作品を創り上げられます。

伝統的な工芸カテゴリーの落ち着いた美しさと共に、新しい幾何学的なフレッシュなデザイン感覚がとても自然に融合して、誰にも真似の出来ない卯月さんだけの世界観を創出されております。

空中にはWi-Fiの電波が飛び交い、美しい月や山々、樹木の香りにさえも気付かぬ日々を送る我々に取って、卯月さんのゆったりとした心模様は、 作品の優雅さを伴いながら、個々の心情へと流れ込む様に感じられます。

マイペースで、ゆったりとした卯月さんご本人のバックボーンには、 創造の源なのでしょうか、大らかな存在感を感じます。

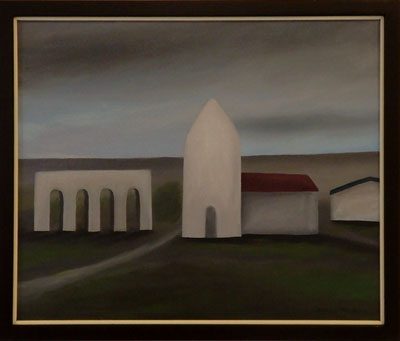

岸田ますみさんの作品展、無事終了致しました。毎回個性的な岸田ますみさん独特の感性の作品は、たくさんの人々から賞賛を受けております。

一見寂寥感に満ちたの感覚の向こうには、何があるのかと、作品を見る方々のイマジネーションを刺激するエネルギーが作品から流れ出ております。

鎌倉の素敵なアトリエから見える無彩色に青みを帯びた海の色が、岸田さんの創作の意欲を生じさせるのでしょうか?

岸田ますみさんの、これからの作品制作につきましても、どの様な展開になるのかと、興味をそそられます。

舟橋全二氏の作品をいつも眺めています。仕事場でふと目を上げると小さな壁に掛けた爽やかなグリーンの果実のメタル作品が、緩んだ脳みそに涼風を運んでくれるのです。

今年も舟橋全二展が好評のうちに終りましたが、終えてしまう事が残念で名残惜しい、そんな感情を呼ぶ作品展でした。

何方かが、舟橋作品の輪郭のラインは、宇宙のリズムに沿って創られているもので、地上の筋道で作られているのではないのでは?と申しておりましたが、何となく納得のいく言葉でした。

たった一本の線がたいへん美しく見えたり、見ただけで気分が晴れたりする美術作品というのはそんなにはないかも知れませんが、そういった力が作品の可能性として持ち得るのだ、という事の証左の様に感じた展覧会であり、若い作家の方々の励みになったのではないかと思っております。

気配や色彩、音や香りといった身の回りにある何でもない感覚的なものを人は常に感じ取り、意識せずに無意識の世界へと運び込んでいるのかも知れません。恐れずに良き感性だけをたくさん吸収して行くと、知らない内に無意識の領域に蓄積されて、 ふとした時に何ものかが生まれるのかも知れませんね。

今年もシーノ・タカヒデさんの夏がやって来ました。いろいろなタイプのソウルフルな音楽が聴こえて来そうなイラストレーションやペインティングは、独特な感性が漲っております。描く事が大好きなシーノさんの作品の色彩は鮮やかに澄んでいて、筆後も人間味を感じさせます。

作風は、現実的なようでどこか現実とは遠く、シーノさんの楽園を描き続けている様に思います。

田村愛さんには一昨年まで、毎年夏の終わりから秋にかけてのこの時期に、毎年個展を開催して頂いておりました。

遠く京都から、小さな身体の愛(mana)さんといっしょに画廊いっぱいに広がる大作のシルクスクリーンが運ばれました。

具象、抽象表現が自然に混じり合い、飛び抜けてオリジナリティー溢れる愛さんの作品には鑑賞者の心を安らかにする力量があり、潔く、色感豊かな作品が展示される空間には、爽やかな薫風が流れるようでした。

空を見上げるのが大好きだった愛さんの視線の先には、自然と一体化された作品の空の色が重なっていたのでしょうか。

今年は、これ迄に発表したシルクスクリーンの作品の中から、ご家族の方々に選んで頂いた作品を展示させて頂きましたが、会期中には大勢の方々がお出かけ下さり、愛さんの人柄とその才能とを偲び、夭折された愛さんへの残念な想いをご家族の方へと告げられました。

これからも愛さんの作品を皆様の心にお届けできる機会を持てます事を、画廊の人間と致しましては心から望んでおります。

また愛さんの恩師で愛さんをご紹介下さった京都造形芸術大学元教授の梅田美代子さんに、今回のDMのデザインをして頂き、温かな文章をお寄せ頂きました。

↓

愛ちゃんと一緒にユイを訪れたのは20年程前の夏だった。オーナーの木村さんは、まだこれからという若い愛ちゃんの背中を押してくださって、次の年にユイでは最年少作家としてデビューした。以降毎年夏の終わりの展覧会を目標に制作し続けてきた。制作することが彼女の生活であり、会を重ねるごとに独自の世界観と表現方法は昇華してきたように感じられた。

自分の目で見て身体で感じた景色を、柔らかな色彩と線で構成された画面からは、心地よい風が吹き、透き通った光の中を歩いているような空気感が漂っている。 18回目の展覧会。今ごろ空に憧れていた彼女は、頰に心地よい風を感じながら大空の光の中を自由に舞っているにちがいない。(梅田美代子)

- Archives

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月